|

博客、微博、微信、网购、IPad盛行的时代里,传统的书法艺术似乎有点背时了,从实用的角度来看,现代人已经不需要书法,书法与我何干?

然而,在古代,在从不缺少书写的时代里,书法却是那么的被需要:

1659年前的东晋永和九年(公元353年)农历三月初三,王羲之不经意间书写的《兰亭序》成为唐以后文人顶礼膜拜的对象,兰亭,成了书法经典的象征。

1354年前的唐高宗李治显庆三年(658年),在唐太宗李世民的狂热书法主张的背景之下,书法被扶上“国学”科目的宝座,继之成为科举考试的重要科目之一,天下文士为之疯狂,促使明清“馆阁体”的盛行。

908年前的宋徽宗崇宁三年(1104),宋四家之一米芾被召为书学博士,擢为礼部员外郎,文人书家大受推崇,书法成为文人修养的象征。从那以后,书法深入中国文化精神的骨髓,书法成为中国人的脸面。

由此,对古人来说,书法是日常生活不可或缺的组成部分,而深层次来说书法负载着中国文化艺术的核心精神。苏轼说:“诗至杜子美,文至韩退之,书至颜真卿,画至吴道子,而尽天下之变,天下之能事毕矣。” 康有为也看到了书法所容纳的中国人文精神,他说:“书虽小技,其精者亦通于道焉。”无怪乎,季羡林先生将书法、京剧和《周易》称为中华之国粹。 现代人真的不需要书法了吗?

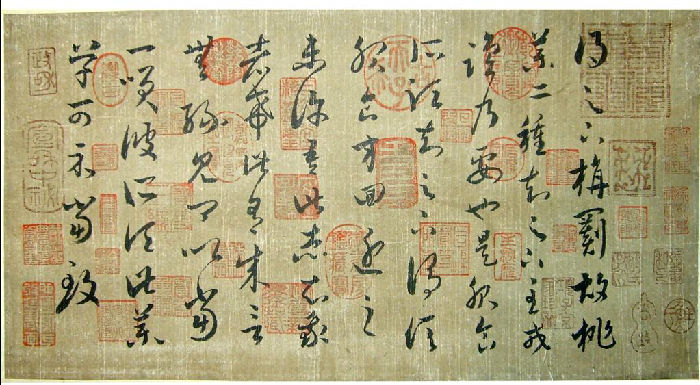

如果从传播的实用性角度来解读书法,书法甘拜下风,以手札为例。手札尺牍作为古典书法重要传播方式之一,与题壁传播、碑石传播、帖学传播一样,以相对稳定的自然存在物作为媒介,展开传播活动。这些自然存在物即书法传播的载体。网络的普及,使现代信息交流的方式、意义已经发生深刻的变化。传统纸质手札演进为现代网络的电子手札,诸如Email、微博、短信等。现代电子手札传播的共时性、互动性,超文本、超链接、多媒体、交互性等传播特性,传播速度的快捷、内容的丰富与手段的多样,已为传统纸质手札的传播形态瞠目结舌。

然而一枚硬币总有它的反面,电子传播的便捷化使现代手札的文化承载性荡然无存,电子的瞬息化与虚拟化打碎了手札的实物传播形态,传播内容瞬间即逝。于是,我们发现了传统手札的核心人文与传播价值所在,所谓“一日手札、千年传播”,传统手札是文人生活状态的真实记录,是文人瞬间的心迹凝固与长久的文化承载。“尺牍书疏,千里面目”,传统手札作为人际间不拘异时异地,传情达意,进行社会交往的主要方式,使人在千里之外,仍然能够相知相识如同面语。传统手札的历时性与墨迹化,让人充满着温馨的期盼,其中蕴藏着人间的亲情、友情与爱情,正因为有着焦急的等待,才显得尤为珍贵。Email、微博、短信等电子手札的兴起,使得传统手札在大众形态的日渐远去,代表着一种文化的“失忆”。

如果说,大学生“家书”的失落蕴含着道德伦理的淡化,那么网络快餐文化与海量信息交流折射出当代文化的浮躁与荒芜。文化艺术形态、道德伦理形态往往与社会传播形态是紧密连结在一起的。从这一角度来看,弘扬书法有着宏大的历史性意义,用书法来寻找失落的亲情、失落的心灵、失落的文化、失落的记忆、失落的真实甚而是失落的时代。

现代人更需要书法

西汉文学家扬雄说:“书,心画也。” 唐苏过庭《书谱》说“人书俱老”,宋代大文豪苏东坡言“书如其人”,都提出了书法之于人的本质意义:书法是心灵的寄托与精神承载。在物欲横流、功利浮躁、信息加速与日益加快的生活节奏中,现实中人们往往容易迷失自我,物质日益发展与精神日益荒芜,在这样的环境之下,恰恰最需要静下来,为心灵寻找一个港湾,对于现代人来说,书法艺术是最好不过的一种精神载体了,这与书法艺术自身的一些特质或者说功能有关,这些特质又恰恰指向不同的受众群体。

练字“养生”的好处

练字能祛病健身。人在练字时“不思声色,不思得失,不思荣辱,心无烦恼,形无劳倦”。躯体和精神放松,大脑处于低兴奋状态,运笔使气力相生,精神专注,对机体起到调节、修复等作用推迟或延缓脑的老化。据香港大学心理专家的实验表明,练字可使手臂肌肉得到锻炼,调节呼吸。

练字是心灵的洗涤剂。美国心理学家指出,练字能给人以振奋、激昂相向上的力量。俗话说,养身要动,养心要静,练字既有动,又有静,所以是最好的养生之道。

练字是纸上的音乐运动。练字也像音乐一样陶冶人们的情操,使人振奋,受到美的感染。

学习王羲之秀美挺拔的字体,可以使人的性格变得开朗活泼;学习颜真卿端正的字体,就好像玲听一首抒情小调,可以使人性格朴实、厚重;学习张旭、怀素那连绵回绕的字体,就像是一首豪迈的进行曲,可以使人性格舒展豪放。那顿挫起伏,迂回曲折,时而阻滞、时而奔放,不正是音乐中的旋律和合弦吗!

齐白石真迹展暨齐派国画传世真迹品鉴会正在进行中。。。详见:齐白石传人书画网www.qibaishichuanren.com,欢迎品鉴收藏。。。

上一篇:齐白石传人--汤发周先生为您讲···

下一篇:齐白石传人--汤发周先生的画好···

|