|

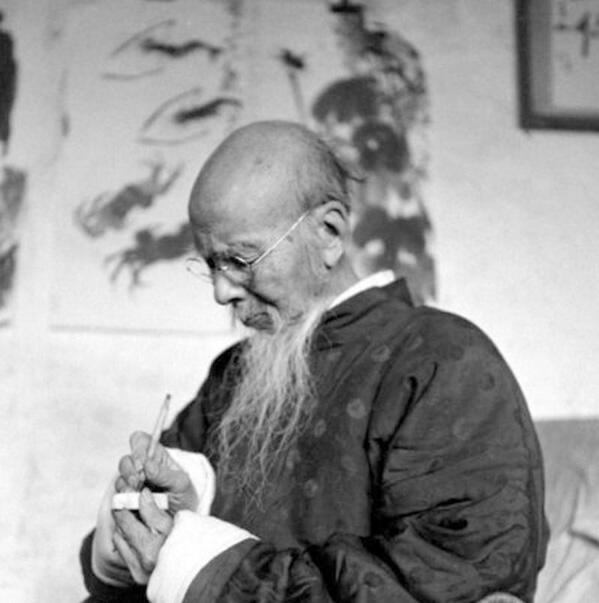

晚年正在刻印的齐白石 齐白石除绘画外,诗作、书法和篆刻皆别具一格,造诣精深。在这四艺之中他还特别看重篆刻,在现代印人史中他的篆刻也占一席之地。因诗文、篆刻,齐白石与黎氏家族过从甚密,与黎氏几代成员黎丹、黎松安、黎承礼、黎铁安、黎泽泰之情谊既久且深。

人们熟知的齐白石的故事是:一位木匠因勤奋好学,而后成为一位画师,继而得贵人指点,衰年变法,才艺全面,成为声望一时无人可及的艺术家。

白石老人除绘画外,诗作、书法和篆刻皆别具一格,造诣精深。在这四艺之中他还特别看重篆刻,在现代印人史中他的篆刻也占一席之地。

因诗文、篆刻,齐白石与黎氏家族过从甚密,与黎氏几代成员黎丹、黎松安、黎承礼、黎铁安、黎泽泰之情谊既久且深。这段比较重要的经历鲜为人知,而在《白石老人自述》里,白石本人谈及有关黎氏家族的段落则比较详尽,其中谈及在年轻时因学习篆刻与黎氏家族数位成员交为朋友的几则轶事非常令人动容。

黎丹:形如兄弟,可共患难

《自述》中最先提及黎丹(1873-1937),因为他是黎氏家族较早进入芝木匠(当年人们对年轻齐氏的昵称)生活中的一位。在他们相遇之前,芝木匠已与黎家有过频繁接触。《自述》中是这样开头的:“我们师徒常去的地方,是陈家垅胡家和竹冲黎家。胡、黎两姓都是有钱的财主人家,他们家里有了婚嫁的事情,男家做床厨、女家做妆奁,件数做得很多,都是由我们师徒去做的。有时师傅不去,就由我一人单独去了。”胡家即众所周知的芝木匠(白石年轻时人们对他的昵称)恩师胡沁园家,这里将胡、黎两家相提并论,因为他们两家是姻亲。当芝木匠二十八九岁时,已经在恩师胡沁园家学画和研习诗书好几年,他回忆那时遇到黎丹是这样写的:“有位朋友黎丹(黎培敬长房长孙),号叫雨民,是胡沁园的外甥。到我家来看我,留他住下。夜无油灯,烧了松子,和他谈诗。”黎丹小芝木匠10岁。当他从舅父胡氏那里得知芝木匠是一位勤奋好学的匠人,酷爱诗书,便主动和他交友。当年黎丹第一次到芝木匠家已是掌灯之时,谈书论诗兴致上来自然不是三言两语能作罢,当晚就此住下。齐氏后来记起这件事,有诗云:“灯盏无油何害事,自烧松火读唐诗”。他们一见如故,然后慢慢便成为至友。

接下来的这件事说明黎丹和芝木匠的交往并非这位年青人一时冲动或好奇。33岁(1896年)时的芝木匠又想起前几年黎丹如何关心和帮助他的事,让他用书信与朋友交往有了充分自信。他毫不掩饰自己的短处,这样写道:“我自知文理还不甚通顺,不敢和朋友们通信。黎雨民要我跟他书信往来,特意送了我一些信笺,逼着我给他写信,我就从此开始写起信来,这确是算得我生平的一个纪念。”那时黎雨民虽只有20岁左右,从小受家学熏陶,得到良好教育。他不是锦上添花的人,为了急于让朋友提高书信修养,便使出人们难以拒绝的一招,其结果确实使芝木匠羞于退缩。其用心良苦的做法使好友深藏在记忆中:“这确是算得我生平的一个纪念”,这句话非常中肯地表达他为此长记勿忘。随后虽各奔东西,但纯真之友情始终未变。

在老年时的白石因为一幅画,又回忆起他和黎丹年轻时的交往。齐氏曾给黎丹母亲(1852-1909)画像,这幅《黎夫人像》始终未能画归原主,而在《自述》中突然现身。此幅画像约成于1895年,那时黎夫人应为43岁左右。雨民为何当时没将画像收下,也许因忙于应试而耽搁,此事已无从考据。画上的一段题记是齐氏52年后补写的,这段文字既表述遗憾,又饱含深情:“受降后二年丙戌(1947)冬初,儿辈良琨来金陵见予。出此像,谓为谁,问于予,予曰:尊像乃乃翁少年时所画,为可共患难黎丹之母胡老夫人也,闻丹有后人,他日相逢,可归之。乱离时遗失,可感(同憾,也作恨解)也。”此画经历数十年动乱后仍保存完好,真是幸事。题记中对好友黎丹谓“可共患难”,寥寥数字便能隐述他们之间情谊非同一般。他们年轻时除书信往来,还一起参加诗社可谓朝夕相处,故能出此动情之言。此画重见天日时黎丹已去世约10年之久。据黎丹孙女黎沙柳说这幅《黎夫人像》最后为辽宁博物馆所收藏,其过程她亦不详。

自从这位年轻人走进芝木匠的世界后,芝木匠便开始和更多黎氏家族成员结下不解之缘。

黎松安:最早的印友,亦师亦友

与黎松安个人的交往是齐白石从木匠转变为画匠以后。

自从芝木匠被胡恩师收留学习绘画,同时研习诗文,进步神速。数年后,芝木匠从此身份经历了“蝶蛹之变”,他“就扔掉了斧锯钻凿一类家伙,改了行,专做画匠了”。此话表达自喜同时又对前途充满信心。从此以绘画营生的他,除了画山水、虫鸟,同时也为人画像。开始走上一条全新的人生道路。

齐氏提起黎松安是这样说的:“住在长塘的黎松安,名培銮,又名德恂,是黎雨民的本家(应为祖辈),那年春天,松安请我去画他父亲的遗像……我就在松安家住了好多时候……”齐氏当木匠时无疑去过松安家,但以画匠身份上黎松安家应是第一次,“……那时,松安的祖父还在世,他老先生是会画几笔山水,也收藏了些名人字画,都拿了出来给我看,我就临摹了几幅……”齐氏在与当地乡绅交往时,总是捉住各种机会,不断充实自己。正是这种如饥似渴的勤学精神,造就他日后成为艺术大师。

以绘画营生期间,为了提高自身文学修养,白石先组织“龙山诗社”,不久又加入了黎松安组织的“罗山诗社”,齐氏为此是这样记叙:“我们龙山诗社的主干七人,和其他社外诗友,也都加入,时常去作诗应课。两山相隔,有五十来里地,我们跑来跑去,并不嫌着路远。”从这里使我们看到那时人们不辞辛劳把诗文化当成是一种修养和精神追求。倒也没有当作继承传统的意识,而是一种本能。接着他们不满足仅会作诗而已,又进一步要求将好诗配以花笺(诗笺),对艺术的要求达到一个更高层次。画花笺的事自然就落在画匠白石的肩上。“我义不容辞……裁八行信笺大小,在晚上灯光之下,一张一张地画上几笔,有山水,也有花鸟……着上了淡淡的颜色,倒也雅致得很……”我把这件事也记录下来,实在想介绍这些酷爱艺术的人们如何把高雅艺术与日常生活结合起来,这种形式为何受到那个时代那种偏僻地方的人们如此眷爱,值得深思。

诗社合并后白石和松安不但经常见面,又因胡沁园师提醒白石绘画离不开印章又好上了篆刻。“黎松安是我最早的印友,我常到他家去,跟他切磋,一去就在他家住上几天……”根据记载,他在松安家刻印时,刻了磨,磨了又刻,把他家客室的墙和地弄得满是泥浆。但书香之家各处应该都是窗明几净的,虽然他说得有些夸张,但松安对此没有半点微词是事实。他们两人之间的感情一天天加深。当松安知道白石得到一些好的石章,便去向他要几颗,不过松安也把自己心爱的寿山冻印石与白石分享。

齐氏55岁以后便定居北京。他与黎松安友谊又开始新的一页,“我的同乡老友因他儿子劭西(黎松安长子黎锦熙)在教育部任职也来到北京,和我时常见面”,这段文字表明与老友松安同时客居他乡往来更为频繁。1931年,“重阳那天,黎松安来,邀我去登高。我们在此时候,本没有这种闲情逸兴,却因古人登高,原是为了避灾,我们盼望国难早日解除,倒也可以牵缀上登高的意义”。重阳节老友相聚本是件乐事,却因国难当头,兴致不高,没有远游,只是登上宣武门城楼,看看炊烟四起,不胜感慨一番。即使齐氏经常远游,他们亦书信不断,白石一次致松安信函中有“以友兼师事公”之语,因此人们常以“亦师亦友”来评论他们的情谊,其实从他们相处时“彼此不分”之小事,视其为手足之情也未尝不可。总之,两位老人最后常居燕京又都进入耄耋之年,实属少见。白石与松安交往时间之长为诸位黎氏家族之首,称之为莫逆之交也名副其实。虽然大家垂垂老矣,却仍然彼此念念不忘。晚年白石翁所作诗句曾道及:君与我论交,情比潭水深。未闻管与鲍,交得到儿孙。此后与黎氏家族交往确实像他所说,三代成为挚友。 白石是从学篆刻开始与黎承礼、黎铁庵(黎培敬第五、六子)交往。他对篆刻产生浓厚兴趣又是受到恩师胡沁园的提醒。胡师对齐氏关怀备至。在齐氏34岁时,一日,胡师看到白石的一幅画作非常满意,题词落款也都很好,就缺印章。于是他跟齐氏说印章也是一门艺术,对一幅画来说非常重要。齐氏立即感觉到这话的分量,便牢记在心。他每做一件事,总是追求完美,当意识到作为一幅水墨画若不加上一方印章将会被人耻笑,便下决心像学雕花木器、学作诗作绘画一样,立志要把篆刻这门艺术学到手。齐氏学篆刻先是受黎松安指点,松安虽送过丁龙弘、黄小松两家刻印的拓片供其参考,“只因拓片不多,还摸不到门径”。随后得知黎桂坞(黎雨民父亲)的弟弟薇荪和铁安都精于此道使他兴奋不已。便立即去拜访这两位黎氏兄弟。

黎氏兄弟与齐氏并不陌生,他们虽非龙山诗社成员,也没加入罗山诗社,作为社外诗友经常见面。当齐氏向他们提出想学篆刻时,黎铁安便抢先狡黠地对他说:“南泉冲的楚石,有的是!你挑一担回家去,随刻随磨……都成了石浆,那就刻得好了。这虽是一句玩笑话,却也很有至理”。因为他们本是熟人,铁庵毫无顾忌嘻嘻闹闹说了一通,齐氏并不在意,而是悟出其中道理,回去后便埋头刻印,于是就有齐氏歇在黎松安家时把所住的客室弄得满是泥浆之说。

其后他又不厌其烦去请教黎薇荪。薇荪明知齐氏的聪慧、颖悟,是一位学艺非常执着的人,也有意跟他开个玩笑。薇荪据闻齐氏好水烟,是松安逼他戒掉的,于是也来刁难他一番。指着一水烟袋说:“你要是能把这烟袋的水喝下,就教你篆刻。”话未落音,齐氏真的把水烟袋里的水一饮而尽,薇荪急忙伸手也没档得及。由于对齐氏学印的决心深受感动,薇荪便和铁庵一道手把手教他。不仅如此,薇荪既然同意指教齐氏,当然要考虑如何使齐氏尽快掌握这门技艺。薇荪还是远在崇安县令任上时,也不时在琢磨此事,特地为他收集到更多浙派丁、黄印谱,差人送给齐氏,当然齐氏不会忘记这番好意,在《自述》中记:“黎薇荪的儿子戬斋(泽泰),交给我丁龙泓、黄小松两家的印谱,说是他父亲从四川寄回来给我的……”齐氏把先后从松安和薇荪处得到的丁、黄两家拓片进行深入研究,这时才觉得对于他们的刀法“就有了途轨可循了”。经过不断磨练,齐氏的篆刻渐渐小有名气。过了约10年之久,齐氏43岁时又来到薇荪家,“见到赵之谦《二金蝶堂印谱》借了来,用朱笔钩出,倒和原本一点没有走样。从此,我刻印章,就摹仿赵撝叔(之谦)的一体”。薇荪提供的这些印谱对白石今后学印应该说起到较为重要的作用。

齐氏印作虽大有进步,但他觉得始终与黎鲸庵(承礼)相仿佛,徘徊丁黄与赵撝叔之间,为此并不满足。他每学一门艺术从来不会因得一时之成就而止步不前。他一刀一刀在印石上雕鑿时便细细琢磨木雕与石雕相通之处。心想何不将木雕手法运用到篆刻中来,于是具有雕花木匠手艺的齐白石,将其手上工夫融入篆刻刀法,刻印时“大刀阔斧,单刀切石,横冲斜插,不加修饰”,如此胆敢独造,倒是创造出与众大不相同的另类风格,因此越出丁黄、之谦的束缚,突破传统文人章法,既有古人心迹可寻,又不失自家风范,人们称誉其为“写意金石”。这种得天独厚技藝绝非一般篆刻家所能企及,终于独树一帜,自成一派,一举成为金石家中佼佼者。

齐白石学印并非一帆风顺,早年被一位长沙的篆刻家对他所刻印章报以冷眼,也有倾听谗言者将其所刻印章磨去。但齐氏坚持不懈,刻苦钻研,功夫不负有心人,经过风风雨雨,终于修成正果。对于篆刻所取得的成就白石自己整理为这样一套经验:“我的刻法,纵横各一刀,只有两个方向,不同一般人所刻的……纵横来回各一刀……我的刻印,比较有劲……他们这种刀法,只能说是蚀削,何尝是刻印。”又说:“……余刻印不拘古人绳墨,而时俗以为无所本,余尝哀时人之蠢,不思秦汉人,人子也,吾亦人子也,不思吾有独到处,如今昔人见之,亦必钦仰。”从这一番话中可见对其篆刻的自信。白石门生老舍夫人胡絜青在《齐白石遗作展》上透露,白石曾把篆刻排在他的四艺中第二位,甚至乐意人们称他为纂刻家,因此篆刻成就后来载入近代印人史册就不足为奇。薇荪篆刻虽在湖湘印坛留有美名,终因较为刻板,比不上白石家喻户晓之名。

白石的篆刻生涯中还有一个插曲。齐氏学篆刻不久,黎铁庵为了让齐氏有更多实践机会便介绍他为谭延闿(曾任国民政府主席)兄弟刻了10多方印章,这些印章被一自称为金石家的某人指责刀法太烂。谭氏兄弟轻信谗言,将齐氏为他们所刻之印通都磨掉。齐氏对此事坦然:“究竟谁对谁不对,懂得此道的人自有公论,我又何必跟他计较,也就付之一笑而已。”黎氏兄弟为此深表遗憾。约经过10年之后白石篆刻名声大振,黎氏兄弟再又将谭延闿请求重刻之事向齐氏提出,白石在自述中谈起此事颇为感慨:“茶陵州谭氏兄弟,十年前听了丁拔贡的话并不可靠,把我刻的印章磨平了,现在他们懂得些刻印的门径,知道丁拔贡的话不可靠,因此,把从前要刻的收藏印记,又请我去补刻了……我曾经有过一诗句‘姓名人识鬓成丝’。人情事态,就是这样势利啊!”齐氏虽深沉喟叹,却不计前嫌,为其重刻。黎氏兄弟因这次事件对白石虽有歉意,齐氏却从未因此而埋怨黎氏兄弟,且更为尊重与薇荪和铁安之间友谊。黎氏兄弟始终看重白石,支持鼓励从未懈怠。这段故事在为谭氏重刻的收藏印记章边款中不自觉地流露出来。

边款全文为:庚子前黎铁庵代谭无畏兄弟索篆刻于余十有余印丁拔贡者以为刀法太烂谭子遂磨去之是时余正摹龙泓秋庵与丁同宗匠未知熟是非也黎鲸公亦师丁黄刀法秀雅余始师之终未能到然鯨公未尝相菲薄盖知余之纯任自然不敢妄作高古今人知鯨公者已稀正以不假汉人窠臼耳庚戌冬余应汪无咎约来长沙谭子皆能刊印想入赵撝叔之室矣复喜余篆刻为刊此石以酬知己王湘绮近用印亦余旧刊余旧句云姓名人识鬓成丝今日更伤老眼昏然不复能工刻矣

这些重刻的印章竟仍保存完好,由谭氏家族捐赠台北故宫博物院,并曾展出部分。2000年7月台北《故宫月刊》载游国庆著《姓名人识鬓成丝》一文中,展示了齐氏所刻“茶陵谭氏赐书楼世藏图籍金石文字印”印章全貌,并录有补刻边款全文。今摘录其中齐氏言及与黎承礼之友情片段于后:“……黎鲸公(承礼)亦师丁、黄,刀法秀雅,余始师之,终未能到,然鲸公未尝见诽薄,盖见余之纯任自然,不敢妄作高古。今人知鲸公者亦稀,正以不假汉人窠臼耳……”文中评价道:“白石早年治印之敬服黎承礼,与黎氏昆仲之热情提挈,于此边款中可知其概。”(游国庆《姓名人识鬓成丝》)“余始师之,终未能到”可能是自谦,这自谦也是因为“鲸公未尝相菲薄”,始终认为白石之印风必将成为大器。“今人知鲸公者亦稀,正以不假汉人窠臼耳”之句说明当时师法秦汉之风盛行,鲸公则拟脱颖而出并未被认可。由此可感知齐氏与鲸公惺惺相惜之情。齐氏得相助贵人不少,遇社会名流无数,为其中友人动情者似不多,黎薇荪可谓不多者之一员。白石与他除切磋刻印技艺外,私交亦深。

《自述》中所记叙的以下这段文字说明他们之间情谊。当薇荪每有吟诗赏画之约,白石为必邀之列,“黎薇荪自从四川辞官归来,在岳麓山下新造了一所别墅,取名听叶庵,叫我去玩……沁园师长公子仙甫,也在省城。薇荪那时是湖南高等学堂的监督,高等学堂是湖南全省最高的学府,在岳麓书院旧址……”这时距见到薇荪的赵氏《二金蝶堂印谱》又相隔5年,黎薇荪时约42岁,因被聘为湖南高等学堂监督,全家从湘潭老屋搬至长沙岳麓山下。齐氏记叙中还提及这次聚会内容:“游山吟诗,有时又刻印作画,非常欢畅。”从这些文字中推测这次聚会绝非一天半日,少则数日多则一旬。被邀者为各方名士,包括谭氏兄弟、恩师胡氏公子及外甥等欢聚一堂,此种相聚情状不禁使人想起“兰亭序”所记叙之情境。在聚会中所作篆刻,白石特作以下描述:“我刻印的刀法,有了变化,把汉印的格局,融会到赵撝叔一体之内。”和黎薇荪见面少不了研讨刻印之事,《自述》中记述这一次是这样评论的:“薇荪说我古朴耐人寻味”,显然是说与其早年的“纯任自然”已判若二人之意。知音者如此理解他的作品,这大概是齐氏最高兴听到的,故心情“非常欢畅”。虽然齐氏五出五归,往返于湘潭老家和北京,他们老朋友之间这种相聚却从未曾间断。 白石老人好友黎薇荪的长子黎泽泰(戬斋)小白石翁34岁,幼承家学,于篆刻深受熏陶,历览名家作品融会贯通,不断研习,自成风格。他年轻时有机会参与父辈和白石老人对篆刻的交流,因此亦得益于白石翁,白石和戬斋应为忘年交,称他为“好朋友”。白石老人60岁时,“回到家乡,住了几天,我到长沙,已是四月初夏之时……”,“那时……尚有旧友胡石庵、黎戬斋等人……我给他们作画刻印,盘桓了十来天,就回到北京”。每次返湘必与老友见面,也少不了黎氏后裔。泽泰21岁便开始为人治印,虽英年即为湘人瞩目,但若要融入社会,还须有人推崇。为泽泰刻印之艺打开局面的是父辈好友齐白石,包括湘中名士谭延闿、谭泽闿(延闿弟,书法家)、曾熙(字农髯,为张大千师)、郭焯莹(外交家郭嵩焘子)等联名在1920年10月30日长沙《大公报》上刊登启事,确认泽泰技艺过人,并代订润格。启事中盛赞泽泰之篆刻,谓其“直迈龙泓之安详,近追撝叔之奇肆”。

泽泰于1924为研治印学与同好在长沙创建“东池印社”,《近代印人传》是这样记载:“‘东池印社’邀得朋好黄宾虹、齐白石、唐醉石、易均室、邓尔雅等参加印社组织,共研印学,且主编《东池社刊》,计出三期。在第一期内,刊有郭焯莹所撰缘起一篇,阐述綦详,黄宾虹为绘《东池印社图》,易均室又献其手拓古汉印等精品刊布,堪称图文并茂。”《东池社刊》行世不久,即因种种原因难以为继而停办。但究竟为当时国内研究篆刻唯一刊物,得到篆刻界人士重视,收集到秦汉古印及未刊之论印诗文,及名家印章。此时白石仍客居北平,他作为赞助人,并以其影响力积极邀得朋好支持,此事说明白石时时关注黎氏家族旧友。其后泽泰精研艺技,日臻成熟,不负众望,为金石界刮目相看,研究印石学者在总结湖湘200年篆刻史中称“何绍基、齐白石、黎泽泰可谓二百年湖南印学发展为三大主线。”(马国权著《近代印人传》)

白石翁年过古稀之年时,泽泰嫡母适逢七十寿辰,虽父亲承礼已于4年前过世,泽泰与白石师又分居南北两地,仍念白石翁为父执旧谊,出于礼节,将母亲“寿启”寄与白石翁。白石翁随即绘制条幅寄自北京致祝,画面蟠桃三支悬缀桃枝桃叶间,篆书题作“华实三千”。以画寿人,这对白石来说恐怕是难得的一次。白石季女齐怜良在《我的父亲齐白石》一文中曾说:“父亲的画绝不轻易送人”,可见白石与黎氏家族情谊时久弥坚。

即使白石老人离开人世20年后,黎、齐两家情谊仍然在延续。泽泰在抗战胜利后任湖南文献委员会专任委员,1950年代初任文史馆馆员,任职期间搜求文物不遗余力,访求白石老人早年篆刻遗作虽为分内之事,然念及父辈挚友,于己可谓恩师,此举则更为积极。泽泰从湖南各地及白石故居艰难获得白石翁印作72方,其中自刻印章17方,余为谭泽闿、夏寿田、欧阳明等人所刻印,原件入藏湖南省博物馆,泽泰以所留拓本装订成《寄萍堂篆刻拓存》一册,题记中仍不忘追述白石与黎氏父子之金石渊源。

白石老人与黎氏家族的交往可追溯到近百年前从黎丹开始,之后又有多位族人与白石老人都有深交。论辈份竟然是祖孙三代甚至四代,一位长寿老者与一个家族数代人先后交密可谓罕见。齐氏与黎氏各位交往又有各不相同的旧事,故将其逐位介绍,使读者对黎、齐两家之友谊有完整的了解。这些故事都饱含感人之处,与此同时又会使人重新拾起具有那个时代特征的历史片段,使白石老人的艺术人生更为完整,更富有情趣并值得回味。

上一篇:画家萧琼百年诞辰:齐白石作媒&···

下一篇:《齊子如畫集》拜讀有感

|